トップ 2つの学科 看護学科トップ│看護師 看護学科Blog 【看護学科】フィジカルアセスメント演習

看護学科Blog

【看護学科】フィジカルアセスメント演習

2023年06月06日

『自分自身の五感によってとらえたさまざまな印象について、行き届いた心を向ける訓練された力。これが看護の〈必要条件〉である』これは、かのナイチンゲールの言葉です。

五感を使って患者さんから発せられる様々な印象を捉えることができ、そしてそれに対して行き届いた心を向ける力があること……。

しかもそれが訓練されたものであること。これが看護師としての〈必要条件〉であるとナイチンゲールは述べています。

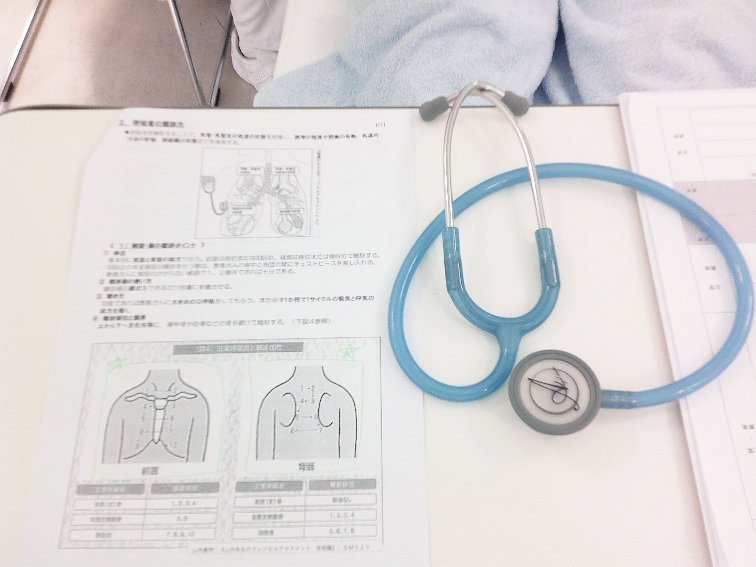

この大切な〈必要条件〉をクリアーするため、6月6日(火)看護学科2年生は、1.2限にフィジカルアセスメントⅡの演習を行いました。

広々とした基礎・老年看護実習室では、学生同士が2~3名のペアとなり、お互いの呼吸状態、循環状態、腹部状態をチェックしあいます。

授業で習ったフィジカルイグザミネーション(体の状態を調べる方法)の手法を使いながら、学生はお互いの状態を確認し、自分の目と耳と鼻と口と手、そして聴診器を使って五感を研ぎ澄まします。

「あ、聞こえた聞こえた!」という歓喜の声に交じって、「心臓の音が邪魔で肺の音が聞こえないよぉ」、なんて理不尽な声も聞こえてきます。それはそうです。みんな元気に生きているのですから、心臓の音も肺の音も聞こえて当然です。

心臓の音を聞きたければ、心臓の音だけが聞こえてくるように訓練を重ね、耳を鳴らしていくのが、聴診器で胸の音を聴き取るコツなのです。

一方、母性・小児・成人看護実習室では、フィジカルアセスメントの訓練用模擬人形を使って、心臓、肺、腸の音を聴診する練習をしました。

肺音を聴き取るための『ラング』くん。全身のフィジカルイグザミネーションができる『フィジコ』さんです。

2人の模擬人形は人間が発する内臓の音を巧みに模してくれます。お人形なので、何十分でも何時間でも胸を貸してくれるのです。

学生は、グループ毎に練習をし、皆で聴診器を当てながら音を聴き取っていきます。

2人の模擬人形は、病気になったときの内臓の音も発することができます。

健康な仲間同士では中々聴くことのできない、心臓や肺の病態の音も出せるのです。

この2人の模擬人形のおかげで、学生は正常と異常の違いを学ぶ機会を得ることができました。

こうして2年生は、「五感を使って患者さんから発せられる様々な印象を捉えられる看護師」に一歩近づきました。

このあと学生たちは、色々な授業や様々な実習を経験しながら、「行き届いた心を向ける」訓練も重ねていくのです。

~つづく~