トップ 2つの学科 看護学科トップ│看護師 看護学科Blog 【看護学科】小児看護方法論Ⅰの講義の紹介

看護学科Blog

【看護学科】小児看護方法論Ⅰの講義の紹介

2023年06月16日

看護学科では2年次に小児看護方法論Ⅰの講義の中で、小児看護の対象である子どもを理解し、子どもとの良好なコミュニケーションをはかるための技術を学ぶ授業があります。この授業は「子ども療養支援士」という資格をもつ講師が講義を行ってくれます。「子ども療養支援士とは、入院生活や治療に伴うストレスや不安を軽減し、どうしても受け身になりがちな医療の場で、子ども1人ひとりが主体的にその子らしくいられるようにお手伝いをします」2023年時点では、全国の22施設の医療機関で計35名の子ども療養支援士が子どもたちのそばで活動しています。子ども療養支援士はほかにも、プレパレーション(検査や処置の事前の説明・心の準備とリハーサル)、痛みや苦痛を伴う検査、処置中の精神的サポート、治癒的な遊び、感情表出遊び、家族(兄弟姉妹を含む)への支援、子どもと家族の危機的状態への支援とグリーフケア、療養環境への援助、親が病気の子どもへの支援など行っています。

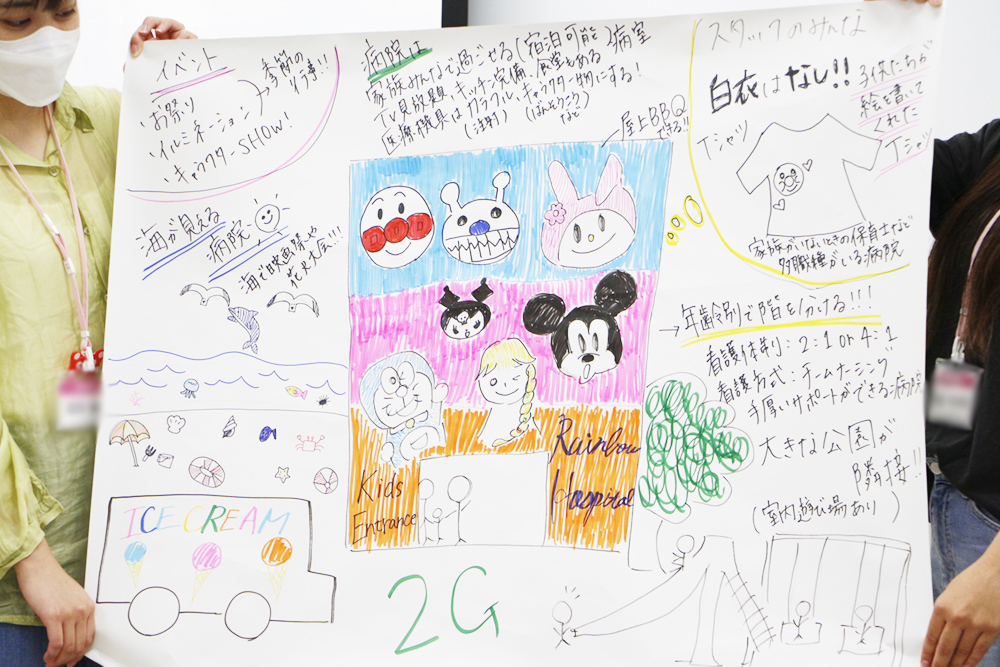

授業では、“子どもにとっての病院とは”について考えます。まずは、自分たちが子どもの頃の病院のイメージを思い返しながらその体験を話します。「注射が怖かった」「何をされるのかわからず不安だった」など恐怖・不安・緊張・混乱と、子どもにとって病院はネガティブな感情が芽生える場所であるということを知りました。その後学生たちは、“子どもにとっていい病院を考えよう!”というテーマでグループワークを行い、それぞれのグループで考えた、子どもにとってのいい病院を発表しあいました。

「病院の中にテーマパークがある」「好きなキャラクターがいる」「車いすでレースができる」など子ども目線のユニークな病院がたくさんあり、とても楽しい授業でした。

学校の講義の中では成人や高齢者を対象とすることが多いですが、小児看護の対象である子どもを理解し、入院中の子どもたちが体験する嫌なことを少しでも少なくし、子どもに寄り添えるような看護を実践できる看護師になってほしいと願います。