トップ 2つの学科 看護学科トップ│看護師 看護学科Blog 【看護学科】『私たちの看護』を実践します! ~地域・在宅看護方法論Ⅲ(看護過程)演習~

看護学科Blog

【看護学科】『私たちの看護』を実践します! ~地域・在宅看護方法論Ⅲ(看護過程)演習~

2025年01月08日

「看護をするには、どうすればいいの?」それを教えてくれるのが、『看護過程』という思考過程です。

看護過程とは、目の前にいる対象者に何が起こっているのか? なぜそうなってしまったのか? 対象者の苦痛を取り除いて安楽になれるよう支援するためにはどう看護すればいいのか? この一連の流れを考えていく思考過程です。

基礎看護学で、十分鍛錬を積み上げてきた2年生は、次のステップとして各専門領域の看護過程を学びます。

地域・在宅看護論では、認知症と廃用症候群で寝たきりになった夫とその妻が老々介護にてご自宅で生活されている、という設定で看護を考えてきました。この寝たきりの夫Aさんは、ご自身で体を動かそうとせず、褥瘡(床ずれ)ができそうになっています。また、枕の位置が悪く頭が反ってしまっているので、Aさんはよく唾液でむせて苦しい思いをされています。また、妻は高齢で両耳が遠く、皆の言っていることが聞こえなかったり、聞こえている振りをしてしまいます。

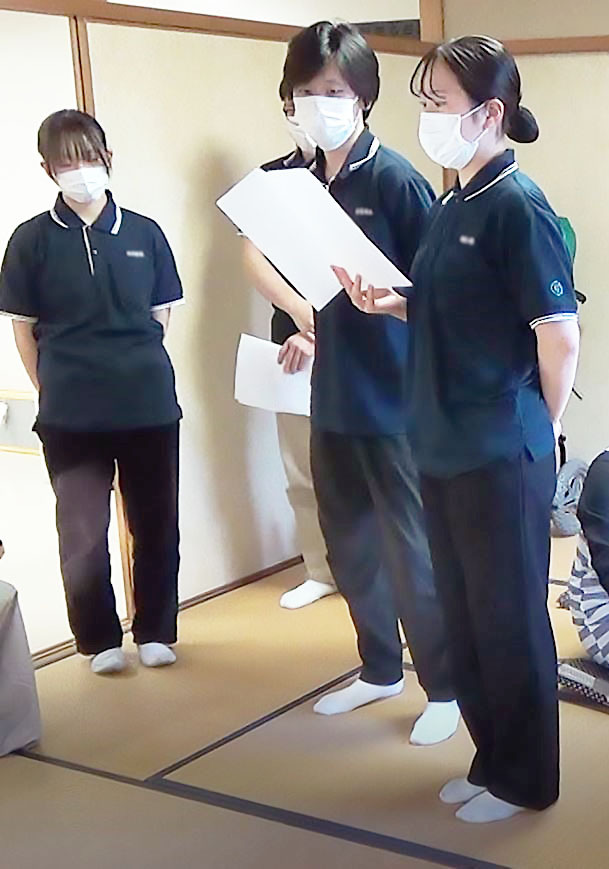

さぁこれから、このようなご夫妻のもとに学生が訪問看護に出かける、という設定で演習が始まります。

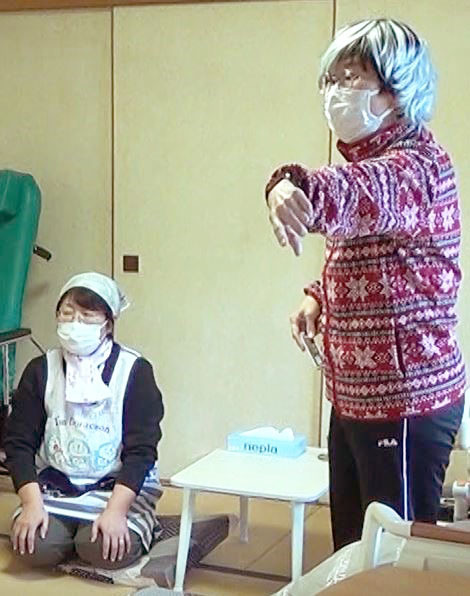

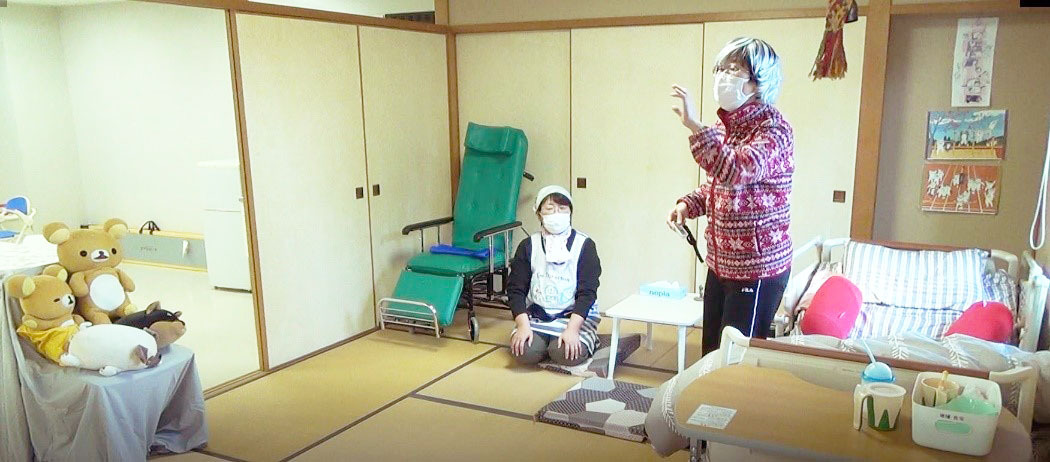

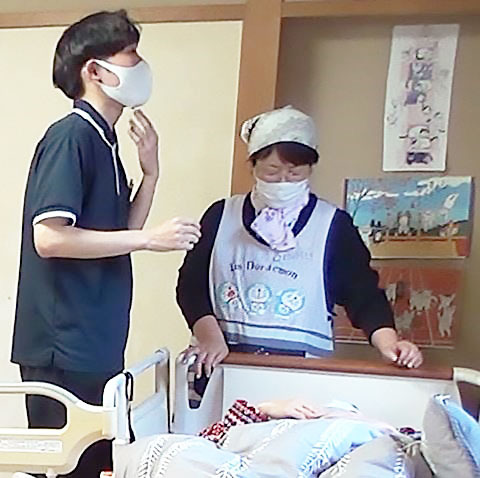

老夫婦になりきる2名の教員。

AさんとAさんの妻の気持ちになって、学生の看護に反応します。

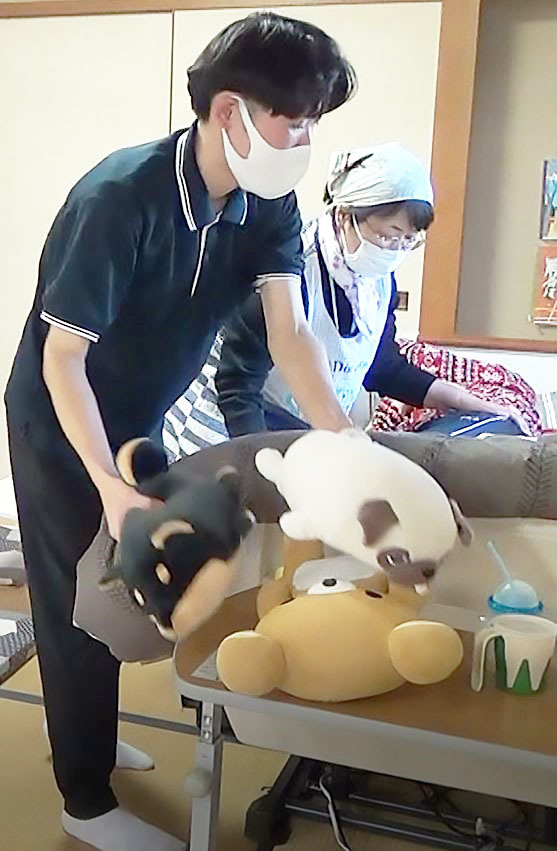

地域・在宅看護論では、対象者とその家族だけでなく、その方たちが暮らしているご自宅の環境を捉えることも重要です。在宅実習室は、襖やテーブル、座布団、飾り物、ぬいぐるみ等々…、本当にその人のお家の香りが漂ってくるかのような環境にしています。

トップバッターの1G。認知症のAさんに、学生は優しくわかりやすく話しかけてくれます。それに対し認知症のAさんは学生に「膝ってどこだ?」と答えています。そして、高齢で耳の遠い妻には、直接一緒に実践しながら介護の指導をしてくれています。

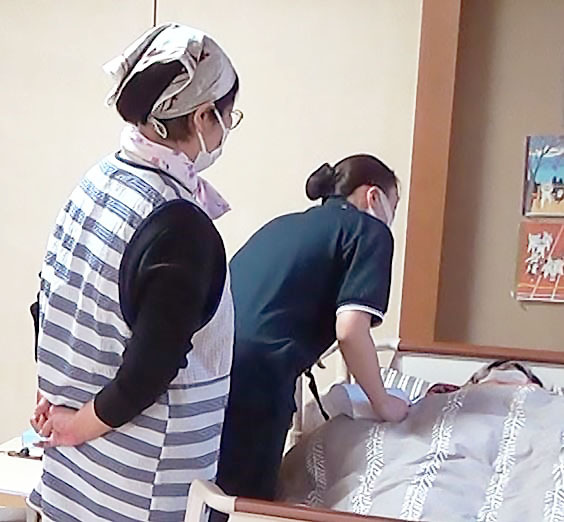

自分たちのグループ発表を行う前には、必ず「どんな考えでその看護をするのか」について、みんなに向けて説明をします。2Gは、「え?」「なんて?」と聞き返してくる耳の遠い妻に向けて、絵を活用した分かりやすいパンフレットを使いながら、妻に体の向きの変え方を指導してくれました。

3Gは、妻と膝を突き合わせ、ブック型のパンフレットを用いて体の向きの変え方を説明し、「へーそうなんだ」と妻は納得しています。その後学生は妻と一緒に体位交換してくれています。

4Gは、パンフレットと実演つきで、枕の位置が悪くて頭が反ってしまっていることを、妻に説明してくれています。「そうなの? ダメなんだ」と妻は現状を認識できたようです。また、体位交換のときには、家にある柔らかいぬいぐるみも活用できることを教えてくれています。

5Gは、耳の遠い妻のために、身振り手振りで誘導してくれています。また妻が覚えていられるようにとパンフレットを用いて体の向きの変え方を指導してくれています。「こういうのがあると分かりやすいね」と妻は答えています。

6Gは、A氏が「お尻が痛い」と訴えても、難聴の妻に聞こえないということを考慮し、飾ってあった鈴を活用してA氏が痛みのあるときに妻を呼べるよう、夫婦と一緒に鈴の使い方を練習してくれました。「ババ、ババ! 聞こえるか?」、A氏は一生懸命妻に確認しています。

このように、2年生みんなで事例の対象者とその妻のために、A氏にとっての最善の看護を一生懸命考え、演習してくれました。しかし、演習はこれで終わりません。自分たちの行った看護は本当にA氏にとって最善だったのか? 今後どうしていけばA氏やA氏の妻の望むより良い暮らしができるだろうか……。 このあと2年生は、自分たちが行った看護を振り返り、さらなる前進をしていきます。

基礎となる看護過程を学び終え、さらに多領域の看護過程を学んだ2年生は、看護の道を少し歩み進めることができました。でも、まだまだこれからです! 苦しいこと、辛いこと、悲しいこともたくさんあるでしょう。だけどそこには「看護できる喜び」が待っています。その倍以上に、嬉しいこと、楽しいこと、そして幸せなことがあるはずです。歩みを止めず、突き進んでいきましょう!

地域・在宅看護論担当教員より